今年もクリスマスが過ぎた。この地に住み着いてもうだいぶ年月が経ったが、それでも毎年この時期になると、妙な気分を繰り返し味わう。というのは、周りの人々にとっては、クリスマスとはまさに年に一度の最大の休みであり、日本風にいえば「お正月」である。だが、そのような節目が過ぎて、ずいぶんと祝日ムードがおぼろげになったあと、ほんとうのお正月がようやくやってくる。言い換えれば周りの人々に較べて、一週間以上の間隔をあけてうきうきとお正月を二回も楽しめるという、なんとも言いようのない得な気分に捉われるものである。

クリスマスとなれば、やはりツリーを飾らなければならない。これを普段の人々の日常に取り入れていない国となれば、いまやそのツリーというものは一種の公な飾り物になったと感じてならない。とりわけ最近の電力消耗はさほど問題とならないライトが普及し、いつの間にかそれがとっくに一本のツリーを通り越して、建物、あるいは広場全体に広げてゆくという傾向にある。一方では、英語圏では、ツリーはやはりそれぞれの家の中にあってこそのものである。人の丈ぐらいのそれを設けて、その下には家族同士で交換するプレゼントをうず高く積んでおく。まさにクリスマスの風物詩だ。対して家の外の飾りつけとなれば、数 で言えば意外と多くはない。近辺のことで言えば、屋根に飾り付けをしたのは半分にもならないといったところだろうか。もちろん中には熱心な家はかならず現われる。今年、近所の一軒はライトにあわせて音楽を鳴らす仕掛まで道端に取り付け、道行く人々の視線をけっこう集めた。

で言えば意外と多くはない。近辺のことで言えば、屋根に飾り付けをしたのは半分にもならないといったところだろうか。もちろん中には熱心な家はかならず現われる。今年、近所の一軒はライトにあわせて音楽を鳴らす仕掛まで道端に取り付け、道行く人々の視線をけっこう集めた。

ちなみにクリスマスツリーの作法は、違う国から来ている人にその内容がかなり異なる。同僚と雑談したら、ツリーには本物の松の木を使わないと意味がないと教わった。我が家ではおなじ組み立て式のツリーを何年も繰り返し使い続けたと伝えたら、本気に驚いたと見る。ツリーをめぐる伝統、奥が深い。

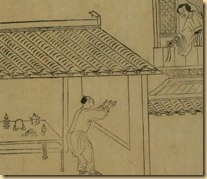

今週の講義テーマの一つには、能があった。23人の学生を相手に、「生田敦盛」をとりあげ、英訳と原典の両方をいっしょに読んでみた。ほとんどの学生には、このストーリも、そして能という演劇も初めての経験であり、どのような反応が戻ってくるのやら、楽しみの一つだった。能舞台や面などの説明を最小限にし、印象に残るような、インパクトのあるものに集中するように心がけた。講義でストーリの説明には慶應大学所蔵の絵巻「小敦盛」の画像を取り出し、そして学生のグループ発表では動画を二つ上演された。ほとんどの学生は、前のめりになってスクリーンを見つめ、質問もたくさん飛び交った。

今週の講義テーマの一つには、能があった。23人の学生を相手に、「生田敦盛」をとりあげ、英訳と原典の両方をいっしょに読んでみた。ほとんどの学生には、このストーリも、そして能という演劇も初めての経験であり、どのような反応が戻ってくるのやら、楽しみの一つだった。能舞台や面などの説明を最小限にし、印象に残るような、インパクトのあるものに集中するように心がけた。講義でストーリの説明には慶應大学所蔵の絵巻「小敦盛」の画像を取り出し、そして学生のグループ発表では動画を二つ上演された。ほとんどの学生は、前のめりになってスクリーンを見つめ、質問もたくさん飛び交った。

思い出してみれば、ちょうど去年のいまごろ、前後して二つの場所で御伽草子に描かれる出産を取り上げていた。それと比較してみれば、まさに中世とそれ以前の情況が対照的によく分かる画像実例なのである。「間人皇女御産」との書き入れが、人物や出来事の内容を過不足なく明示しているが、ビジュアル的な表現は、子供を抱く皇女と、その彼女を囲む五人の晴れやかな姿のみである。厩戸の前という伝説が表現の対象となり、子供よりも一回り大きくスペースを占めたりっぱな馬が顔を覗かしている。そして、突拍子もないぐらい華やかな美女集団の姿は画面いっぱいに溢れ、どこかまったく場離れした構図を成している。敢えていえば、つぎの出産祝賀の構図こそ、男性たちも姿を見せて、後世に広がる出産の構図に繋がっているのである。

思い出してみれば、ちょうど去年のいまごろ、前後して二つの場所で御伽草子に描かれる出産を取り上げていた。それと比較してみれば、まさに中世とそれ以前の情況が対照的によく分かる画像実例なのである。「間人皇女御産」との書き入れが、人物や出来事の内容を過不足なく明示しているが、ビジュアル的な表現は、子供を抱く皇女と、その彼女を囲む五人の晴れやかな姿のみである。厩戸の前という伝説が表現の対象となり、子供よりも一回り大きくスペースを占めたりっぱな馬が顔を覗かしている。そして、突拍子もないぐらい華やかな美女集団の姿は画面いっぱいに溢れ、どこかまったく場離れした構図を成している。敢えていえば、つぎの出産祝賀の構図こそ、男性たちも姿を見せて、後世に広がる出産の構図に繋がっているのである。

観光がてらにバンフにあるホテルに入り、古風のロビーを歩き回った。重厚な一室の中を覗けば、壁にはライオンの紋章が描かれ、その部屋に続く廊下に敷かれた絨毯にも似たような模様が描かれている。たまたま友人が最近車を購入して、それのロゴは、同じく立ち上がって、前足を上に差し伸べるポーズを取っているものである。カナダのホテルとフランスの製造会社が繋がっているのでないかと、にわか興味が湧いてきて、さっそく傍にる若い係りの方に聞いてみた。「分からない」、「意味ないじゃない?」と、そっけない返事だった。

観光がてらにバンフにあるホテルに入り、古風のロビーを歩き回った。重厚な一室の中を覗けば、壁にはライオンの紋章が描かれ、その部屋に続く廊下に敷かれた絨毯にも似たような模様が描かれている。たまたま友人が最近車を購入して、それのロゴは、同じく立ち上がって、前足を上に差し伸べるポーズを取っているものである。カナダのホテルとフランスの製造会社が繋がっているのでないかと、にわか興味が湧いてきて、さっそく傍にる若い係りの方に聞いてみた。「分からない」、「意味ないじゃない?」と、そっけない返事だった。

視点を変えて思えば、地球に対する太陽とずっと同じスピードで移動した、との捉え方も出来る。ここにすぐに思い出したのは、あの中国の、「夸父、日を遂う」という寓話である。『山海経』に伝承されたもので、夸父という名の巨大な神は、日を追い続け、ついに力尽きて倒れた伝説である。今日になって大事に覚えられたもので、美しい古代神話の代表格の一つとなり、しかも渾身の力を振り絞って奮闘するとの積極的な意味で捉えられ、学校教材などには繰り返し登場したものである。これと付き合わせてみれば、空飛ぶ旅は、まさに昔の神話をそっくりそのまま再現したものだ。いや、もともと空中にいたのは12時間ぐらいに過ぎなかったものだから、今日は悠々と日に追いつき、日を追い越したという計算なのだ。なぜかわけもなく雄大な気持ちになった。

視点を変えて思えば、地球に対する太陽とずっと同じスピードで移動した、との捉え方も出来る。ここにすぐに思い出したのは、あの中国の、「夸父、日を遂う」という寓話である。『山海経』に伝承されたもので、夸父という名の巨大な神は、日を追い続け、ついに力尽きて倒れた伝説である。今日になって大事に覚えられたもので、美しい古代神話の代表格の一つとなり、しかも渾身の力を振り絞って奮闘するとの積極的な意味で捉えられ、学校教材などには繰り返し登場したものである。これと付き合わせてみれば、空飛ぶ旅は、まさに昔の神話をそっくりそのまま再現したものだ。いや、もともと空中にいたのは12時間ぐらいに過ぎなかったものだから、今日は悠々と日に追いつき、日を追い越したという計算なのだ。なぜかわけもなく雄大な気持ちになった。

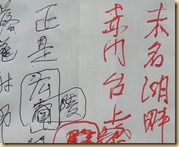

事実は、文献に伝える王維の同名の絵の構図と齟齬し、作者や画題の特定に根本的な疑問をもたらした。男は、まさに「足を濯」っているのである。ただし画面に見られるのは、上半身を後ろ向きにした、とても不自然な格好だ。足元はまったく見せてくれていなくて、男が取った行動の内容は、足を水に漬かしたものだと推測するに止まる。

事実は、文献に伝える王維の同名の絵の構図と齟齬し、作者や画題の特定に根本的な疑問をもたらした。男は、まさに「足を濯」っているのである。ただし画面に見られるのは、上半身を後ろ向きにした、とても不自然な格好だ。足元はまったく見せてくれていなくて、男が取った行動の内容は、足を水に漬かしたものだと推測するに止まる。

た。最初の検索画面ですでに躓き、地図が出てこなくて文字ばかりの地名のリストなどが溢れ出て戸惑いを感じた。しかしながら、いざ地図に入ってしまえば、嬉しい発見は少なくなかった。スケール変更のバーに「市町丁目」との分類が入っていることは、新鮮で分かりやすい。そして何よりも、近辺の山間の散歩路について、グーグルもbingも乗っていない情報が掲載されていることには少なからぬの驚きを覚えた。見比べる内容がまた一つ増えた。

た。最初の検索画面ですでに躓き、地図が出てこなくて文字ばかりの地名のリストなどが溢れ出て戸惑いを感じた。しかしながら、いざ地図に入ってしまえば、嬉しい発見は少なくなかった。スケール変更のバーに「市町丁目」との分類が入っていることは、新鮮で分かりやすい。そして何よりも、近辺の山間の散歩路について、グーグルもbingも乗っていない情報が掲載されていることには少なからぬの驚きを覚えた。見比べる内容がまた一つ増えた。

展示の質やスケールには、それなりに想像はしていたが、それでもさすがに圧倒される。展示は、曼荼羅など絵画作品で始まるが、さっそく平安時代の観音菩薩像に対面し、周りの観衆からはささやかな歓声が上がったぐらいだった。しかも前に進むにしたがい、奈良時代の曼陀羅が登場し、かつ文字資料のお経との対照、説明文入りの赤外線撮影による解説など添えられ、展示はただ本物を見せるに止まらず、教育にまで責任を背負った。その中で、地獄草子の断簡は、日本に残っていれば間違いなく国宝になるものであっても、サイズが小さいからだろうか、ほとんどの人はその前を素通りをしてしまうような、不思議な光景も目撃した。

展示の質やスケールには、それなりに想像はしていたが、それでもさすがに圧倒される。展示は、曼荼羅など絵画作品で始まるが、さっそく平安時代の観音菩薩像に対面し、周りの観衆からはささやかな歓声が上がったぐらいだった。しかも前に進むにしたがい、奈良時代の曼陀羅が登場し、かつ文字資料のお経との対照、説明文入りの赤外線撮影による解説など添えられ、展示はただ本物を見せるに止まらず、教育にまで責任を背負った。その中で、地獄草子の断簡は、日本に残っていれば間違いなく国宝になるものであっても、サイズが小さいからだろうか、ほとんどの人はその前を素通りをしてしまうような、不思議な光景も目撃した。

いまや北斎が描いた浮世絵富士は、日本を象徴するビジュアルの一つとなった。浮世絵そのものが多数制作され、簡単に海外に持ち出されることから、世界各地の美術館にはたいていなんらかの形で所蔵を持ち、その地に住む人々には身近な日本の古典を感じさせる。そのような中、先週には、一つとても興味深い研究発表を聞いた。研究者は、司馬江漢と北斎との関係、とりわけ構図の応用などの実例を指摘しながら、西洋のリアリズムの絵画の影響を唱えた。それと同時に、日本の伝統的な絵画の影響に目を配ることも忘れず、結論には藤原俊成の歌学の言説まで持ち出して、伝統と新意との融合の理由を説いて、とても示唆的なものだった。

いまや北斎が描いた浮世絵富士は、日本を象徴するビジュアルの一つとなった。浮世絵そのものが多数制作され、簡単に海外に持ち出されることから、世界各地の美術館にはたいていなんらかの形で所蔵を持ち、その地に住む人々には身近な日本の古典を感じさせる。そのような中、先週には、一つとても興味深い研究発表を聞いた。研究者は、司馬江漢と北斎との関係、とりわけ構図の応用などの実例を指摘しながら、西洋のリアリズムの絵画の影響を唱えた。それと同時に、日本の伝統的な絵画の影響に目を配ることも忘れず、結論には藤原俊成の歌学の言説まで持ち出して、伝統と新意との融合の理由を説いて、とても示唆的なものだった。